活动背景:

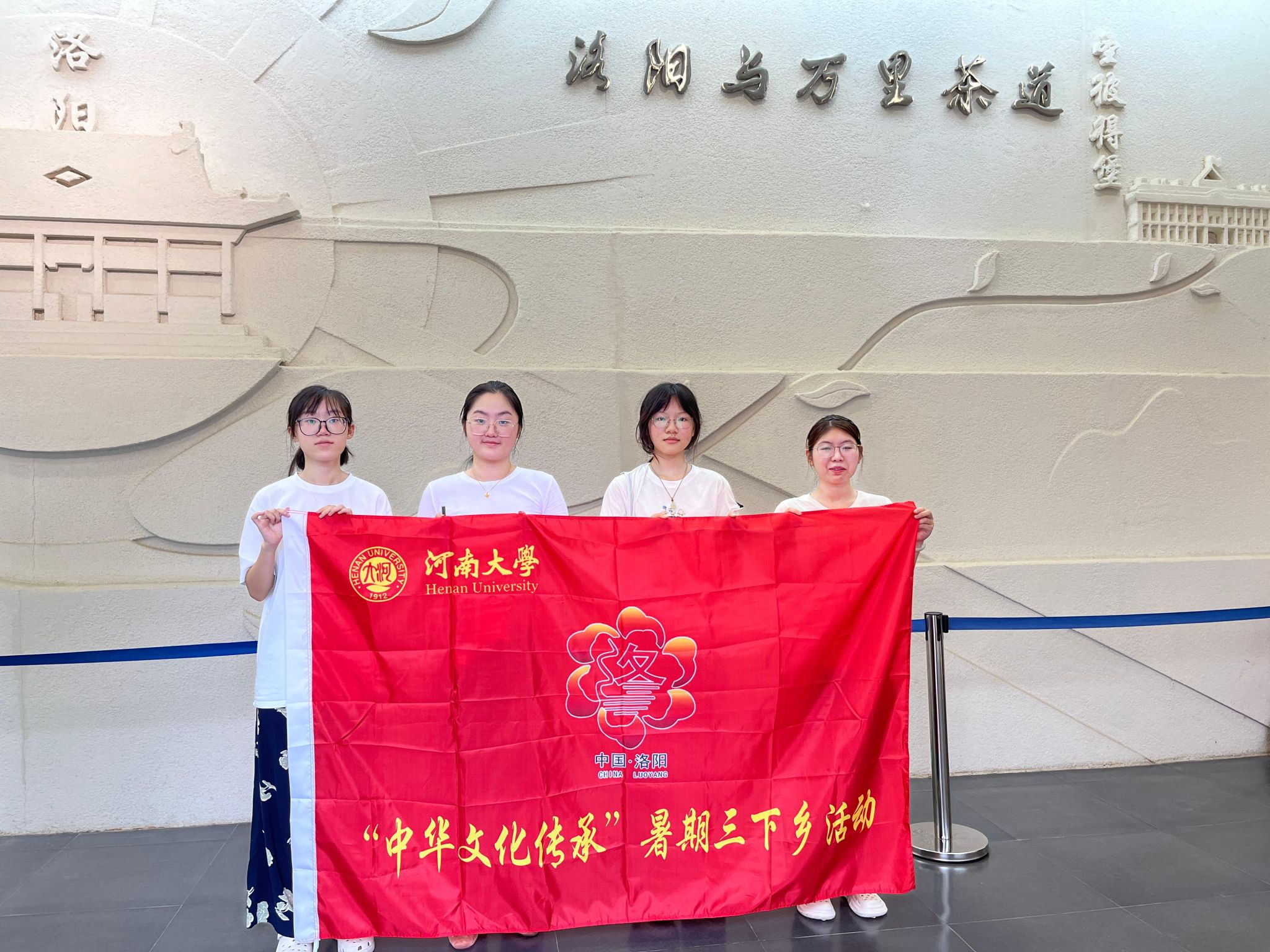

为贯彻党的二十大“坚持以文塑旅、以旅彰文”的要求,推进中原传统文化传承和双创发展,河南大学文化旅游学院暑期三下乡“洛韵新声队”跟随习近平总书记的脚步,于7月22日赴洛阳研习。

活动过程:

访白马探龙门

来到白马寺,我们以竺法兰驮经而来的典故展开,了解佛教传入和本土化的轨迹,在国际佛殿区对比印度、泰国殿宇与中式的异同。 龙门石窟下,我们驻足观赏千年历史的石刻文物,在讲解中体会北魏“秀骨清像”到唐代“丰腴雍容”的艺术风格演变,感受精妙的雕刻技艺。

习总书记在洛阳考试时曾强调:“要把这些中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好”,白马寺和龙门石窟反映了当时社会的文化水平、政治状况、宗教信仰等,具有重要的历史价值,充分体现文物保护的重要性。

体验非遗技艺

团队来到中国唐三彩文化园,体验非遗技艺,学习唐三彩知识。我们观摩了唐三彩的制作,听工作人员介绍大致的工艺流程,并亲自体验了给唐三彩“施釉”。在经过瓷窑高温烧制后,原本颜色相同的釉料化作绿、黄、白等不同色泽。文化园内还有保留下的旧瓷窑,深四五米,排列着天王佣、三彩马等。

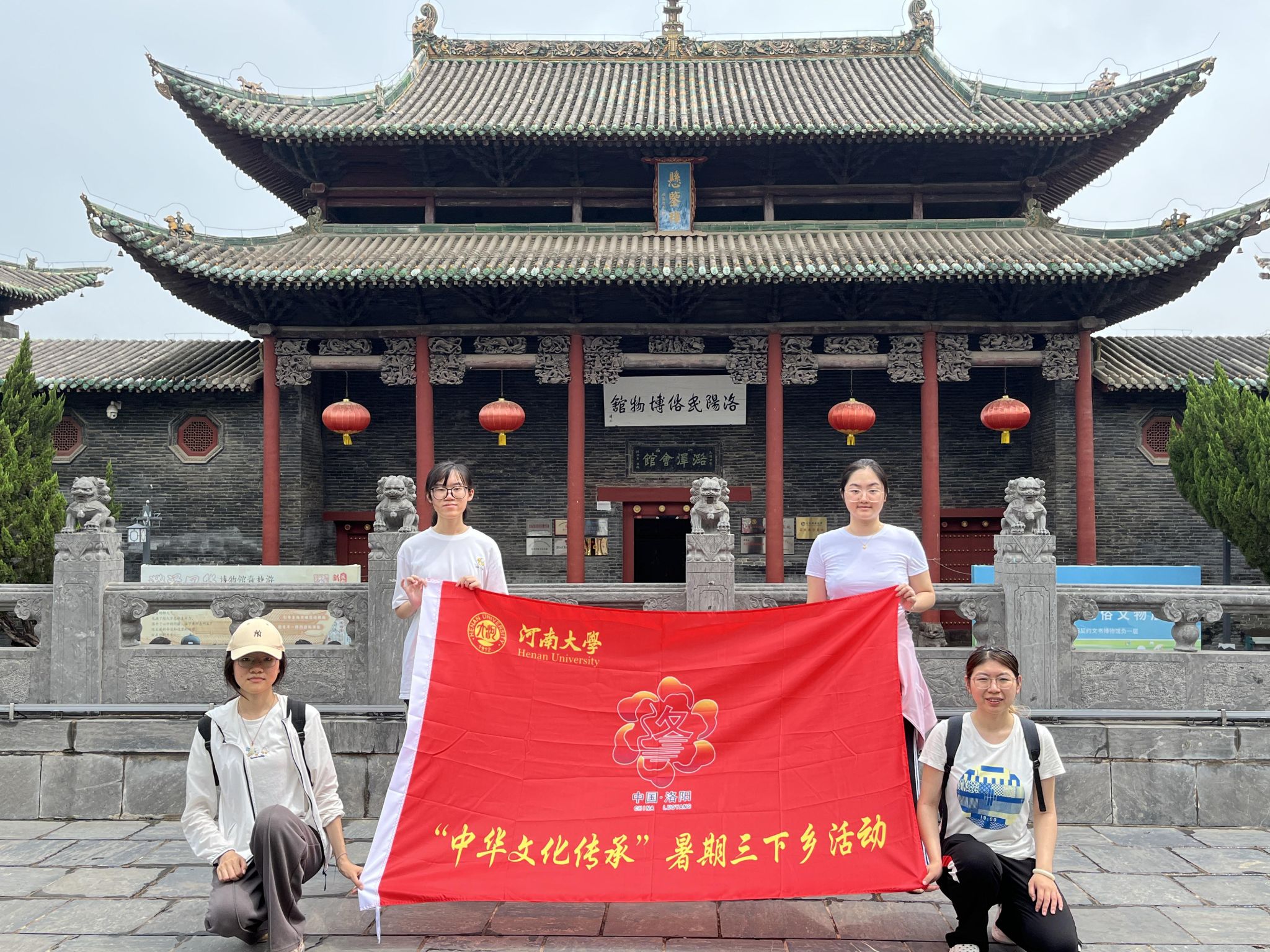

探游民俗文化

洛阳民俗文化展现着当地独特习俗、工艺技法、精神风貌、饮食习惯等,从婚嫁流程到祝寿贺礼,从豫西驴皮影到黄土泥塑娃娃,处处体现着普通百姓生活最真实的烟火气。

寻根文明起源

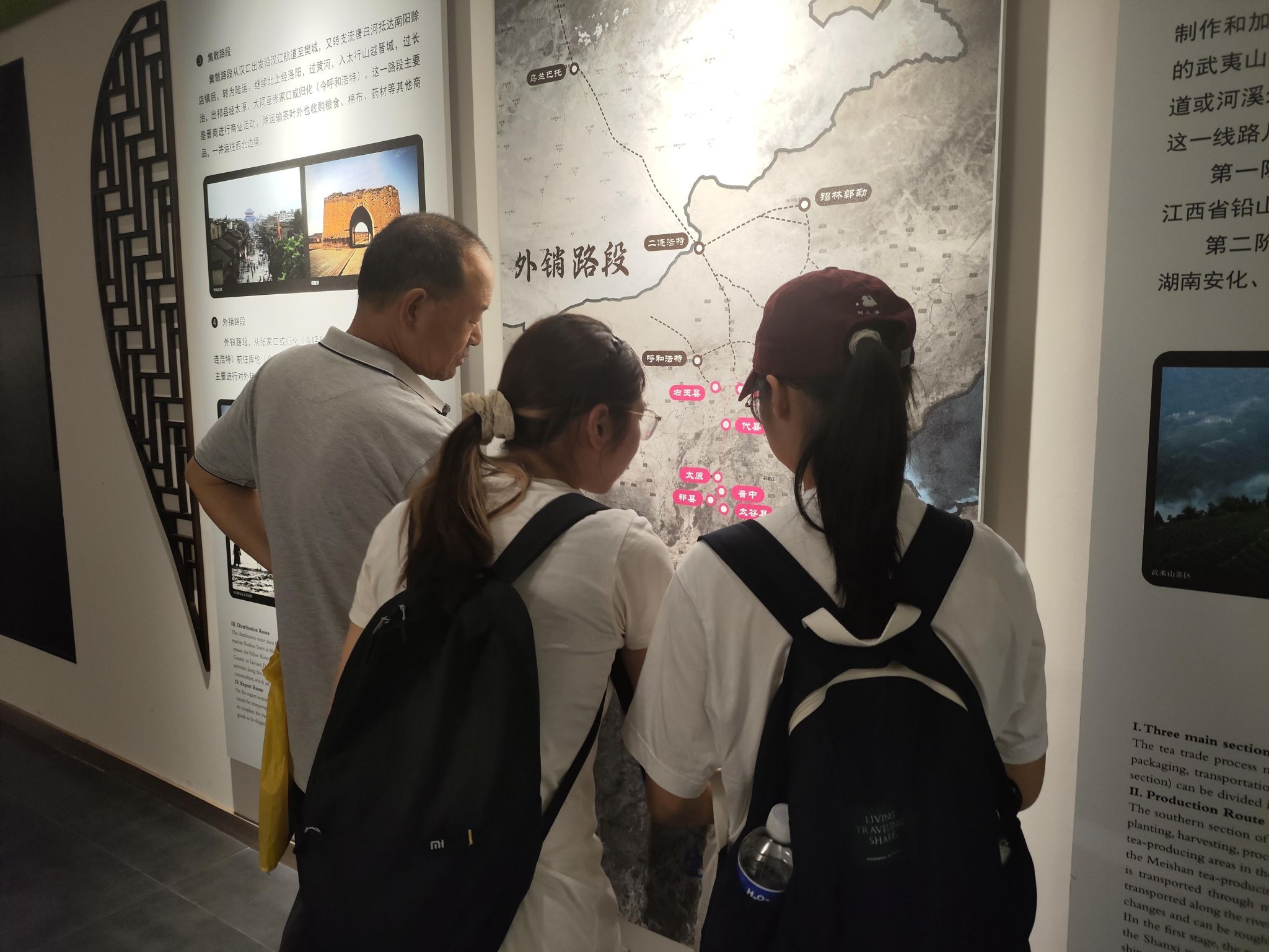

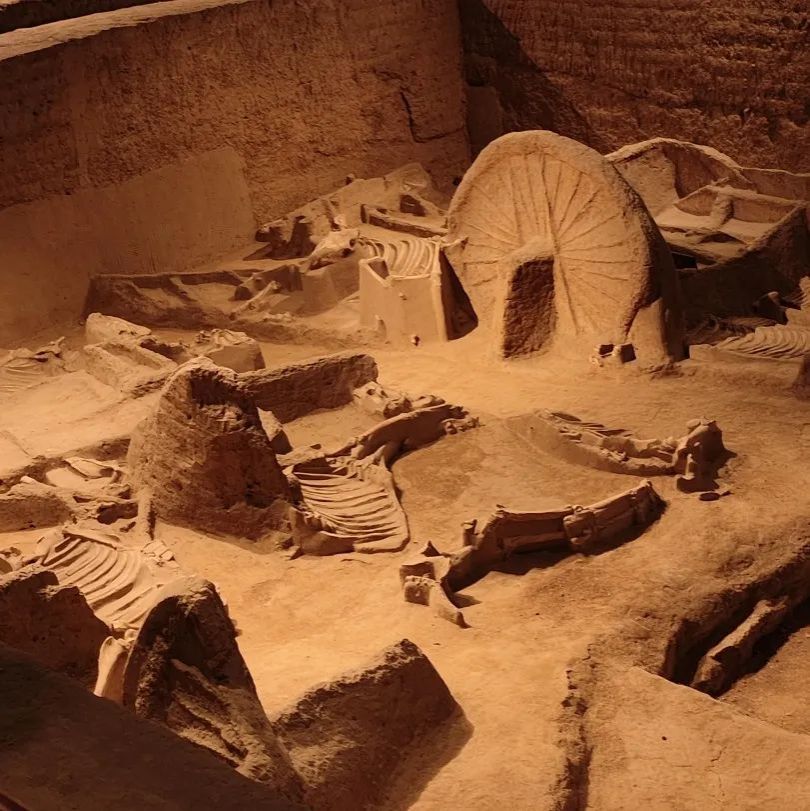

洛阳二里头遗址是目前中国最早的王朝都城遗址,对研究华夏文明起源具有重要意义。我们前往二里头夏都遗址博物馆,揭开夏文化神秘面纱。馆内展出的绿松石器、青铜器、玉器等,多角度展现了当时的祭祀文化、酒文化、鼎文化、玉文化、墓葬制度,对夏朝历史考证具有重要意义。 团队还到达天子驾六博物馆,考察距今两千多年的东周遗址,这里的考古遗址证实了“古制天子驾六马”的礼制,体现早期奴隶社会等级制度。

品尝特色美食

洛阳美食以“汤”为魂,重酸辣,这种辣是胡椒的辛辣,具有代表性的如不翻汤、丸子汤。水席是洛阳另一特色美食,比较出名的是八大碗,也体现着洛阳菜汤水多的特点。研习期间,我们品尝了不少当地特色。早上起来,到街边小店要上几碗牛肉汤、驴肉汤,泡点劲道的饼丝或就着香酥的烧饼,热气腾腾,能量满满。洛阳也有不少甜口美食,像蜜汁红薯、八宝饭、山楂捞,体现着当地饮食文化的多元包容。

文创产品研究

我们实地调研五处景点的多个文创店以及商业街纪念品店。商店内文创产品以融入景点文化元素的冰箱贴、雪糕为主,还有衍生钥匙挂件、镜子等小物品,造型精美,文化符号丰富,创意和设计的融入有一定的提升空间。某些博物馆会复刻馆内文物作文创产品,如酒杯、茶杯、青铜器等,让游客体验“把文物带回家”的感觉。

团队成员感想:

张子涵:

踏足洛阳的博物馆与二里头遗址,玉石瓦砾间流淌着千年文明的脉络。民俗博物馆里的老物件、山陕会馆的精美木雕,让我触摸到市井烟火与商帮传奇的交融。在中国唐三彩文化产业园亲手塑形上釉时,更体会到非遗传承的温度。从历史遗存到匠心技艺,中原文化不再是薄纸上的文字,而是可感可触的生命力。作为新一代的青年,我们更应成为文化的倾听者与传续者,让千年文脉在青春里延续。

诸璐楠:

踏着夏日的热浪,我们小组在洛阳展开了一场跨越千年的文化之旅。从山峡会馆的雕梁画栋中,我们可以触摸到晋商文化与中原文明的交融印记;洛阳博物馆的青铜器群,在灯光下折射出夏商周三代的礼乐光辉;唐三彩文化园里,匠人们指尖流转的釉色,复原了盛唐的雍容气度;白马寺的古刹钟声,回荡着佛教东渐的千年回响。 行走在九朝古都的街巷间,我们读懂了洛阳不仅是一座城,更是一部立体的文明史诗。

这次实践让我们深深感悟到,传统文化的传承,既需要守护文物古迹的“形”,更要延续民族精神的“魂”。作为青年学子,我们定当成为文化传承的火种,让千年文脉在新时代焕发新光彩。

刘纯希:

漫步洛阳,每一步都像踩在千年时光里。二里头夏都遗址,文物静静诉说着中华文明的根源;周王城天子驾六博物馆,让人感受到东周礼乐的余韵;唐三彩文化园里,匠人巧手下的马与俑在釉色中灵动重生。应天门重现盛唐威仪,白马寺钟声载着佛教东渐的悠远…这段旅程不止回望历史,更让我真切感受到文化传承的分量,古都底蕴在行走中愈发清晰厚重。

丁妙:

三下乡的旅程中,我们触摸唐三彩文化园的陶土,让千年技艺在指间有了温度;我们流连天子驾六博物馆,周天子的威严跨过时空。但最令我感动的还是龙门石窟的静默伟仪:卢舍那大佛于伊水之畔垂目静观,对岸香山寺的钟声涤荡心中纷扰。刻满沧桑的石壁,历经风霜的佛像,亘古长流的伊河,一部无言的千年史诗铺陈在我们眼前。龙门博物馆内偶遇博知的志愿解说,他将馆内缄默的佛首、舍利拂去晦涩的尘埃,让我们凝视一件件馆藏珍品,真切了解到龙门石窟的文化底蕴。

此行之前,洛阳与我不过异乡。而在石佛的千年静默与博物馆的今朝诉说中,那古老又年轻的心跳已然归于我的文化故土。